写字楼办公怎样实现多元化功能区的有机融合

更新日期:

现代办公环境正经历着从单一功能向多元复合的转型。传统的格子间布局已无法满足企业对效率、协作与员工福祉的综合需求。如何通过空间重构激发创造力,成为写字楼设计领域的重要课题。位于番禺路886号的某智能办公楼,通过模块化设计实现了这一理念的落地。

空间功能的有机融合始于对工作流程的深度解构。研究表明,员工日均需在专注、会议、社交等6种模式间切换17次。优秀的设计需预判这些行为轨迹,例如将静音咨询电话(写字楼顾问)间嵌入开放办公区,或在茶水间设置可书写玻璃墙,使非正式交流自然转化为创意产出。这种布局既避免了区域割裂导致的效率损耗,又通过视觉通透性维持了整体关联。

智能技术是功能叠加的隐形纽带。物联网传感器可动态调节空间用途:午间闲置的会议室通过灯光变色成为休闲区,下班后的工位区域自动转换为共享沙龙。某金融科技公司实践显示,此类弹性设计使空间利用率提升40%。关键在于建立统一的中控系统,确保各功能区转换时设备、网络权限的无缝衔接。

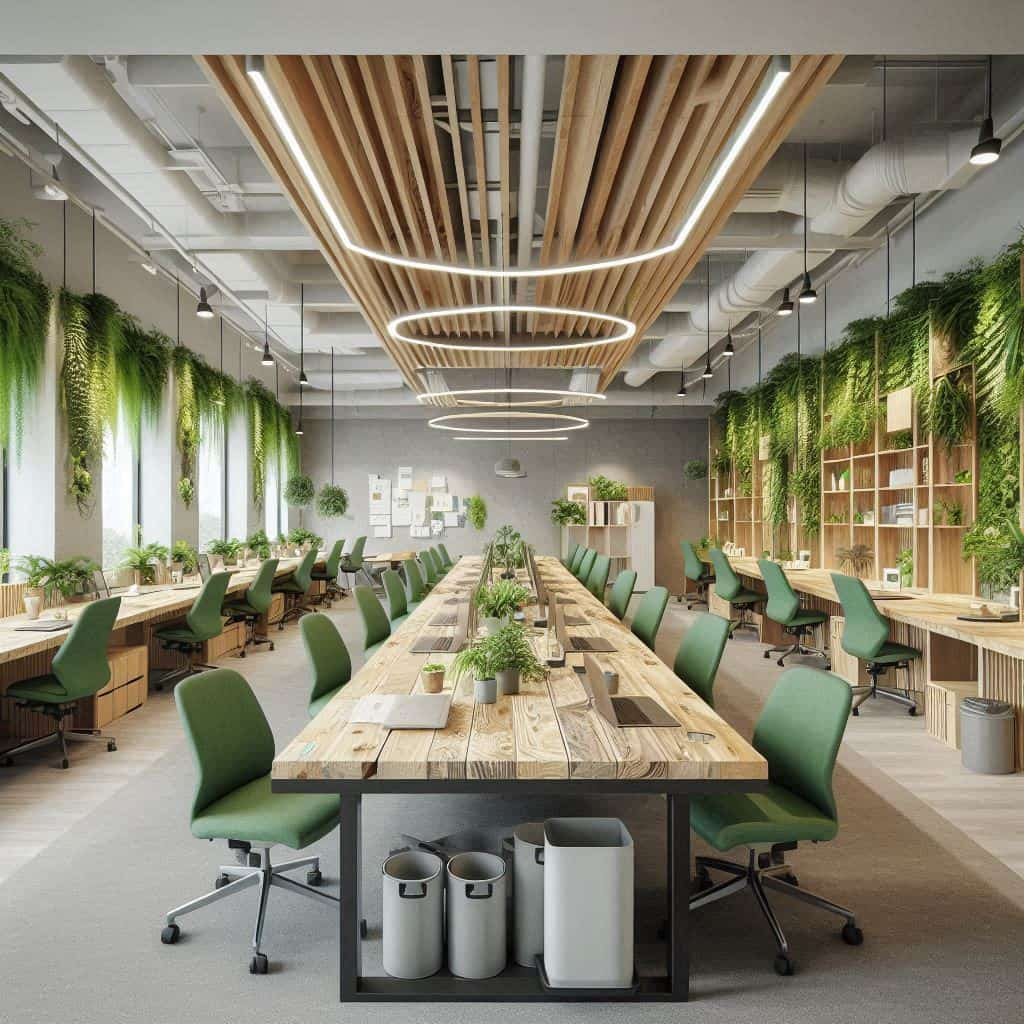

材质与光影的叙事性运用能强化区域辨识度。采用声学毛毡包裹的讨论舱,既在视觉上与主办公区形成柔和的边界分隔,其波浪造型又隐喻思维碰撞的流动性。阶梯式休息区通过木饰面与绿植墙的搭配,在有限空间内营造出庭院般的松弛感。这种设计语言使员工在5秒内即可通过环境线索识别区域功能。

交通动线的规划需要行为心理学支撑。将打印区设置在茶水间路径上,可促使久坐员工自然站立活动;连接各部门的弧形走廊比直角走道增加28%的偶遇交流概率。重点在于计算各功能节点的使用频次,使核心服务区位于步行1分钟可达的辐射圈内,同时保留足够的迂回空间激发非计划性互动。

可持续理念是功能融合的价值基底。采用可拆卸重组的分隔墙系统,使空间能随企业成长自由变形。某广告公司每季度重组办公模块的实践表明,这种动态调整使团队协作效率持续提升19%。配套的废物分类站与充电桩等设施,则应有机嵌入流动线交汇点,形成环保行为的自然触发。

最终评估标准在于空间能否激发行为创新。当新入职员工能自发发现未被明确定义的使用方式,当客户到访时惊叹每个转角都有功能惊喜,这样的写字楼便真正实现了从物理容器到生产力平台的进化。这需要设计师放弃对空间的绝对控制权,转而创造具有生长性的框架,让使用者共同完成功能的最后一笔描绘。